- 10月五认真月查.docx2019-11-04

您的位置 >>教学科研>>阅览文章

道德与法治教学中学生规则意识的培养方法

发表日期2025/10/16 10:53:10 作者:闵庭廷 有1135位读者读过

道德与法治教学中学生规则意识的培养方法

——上峰中心小学道德与法治学科教学研讨

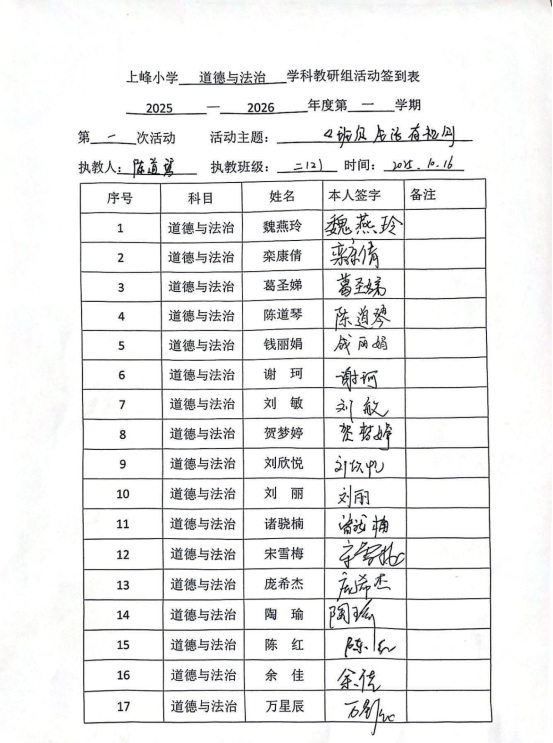

为了贯彻《义务教育道德与法治课程标准2022年版》的理念要求,进一步加强新时代中小学思政课建设,鲜活教学内容,创新教学方法,增强教学效果,充分发挥思想政治理论课在立德树人中的中心决定,特在2025年10月16号开展了小学道德与法治学科教学研讨会。

今天的教研活动一共有三个环节:教学观摩、与会教师评课,最后由陈道琴老师进行《道德与法治教学中学生规则意识的培养方法》的专题讲座。

为落实道德与法治学科 “立德树人” 的根本任务,帮助学生理解规则的意义、树立规则意识、学会在集体生活中遵守规则,上峰小学道德与法治教研组于2025年10月16日开展了以《班级生活有规则》为主题的专项教学活动。本次活动聚焦 “规则意识培养” 核心目标,通过情境创设、互动讨论、实践体验等多样化教学方法,让学生在沉浸式学习中感受规则的价值,逐步将 “要我遵守” 转化为 “我要遵守” 的自觉行动,取得了良好的教学效果。

一、情境导入:从 “问题” 出发,唤醒规则认知

课堂伊始,授课教师并未直接讲解 “规则” 的定义,而是以学生熟悉的班级生活为切入点,播放了一段精心制作的短视频:视频中呈现了 “课间有人在走廊追逐打闹导致同学摔倒”“自习课上个别同学随意讲话影响他人学习”“值日生忘记摆放课桌椅导致班级秩序混乱” 等真实场景。视频播放结束后,教师抛出问题:“同学们,看完这些画面,你们有什么感受?如果这些事情发生在我们班,会带来哪些麻烦?”

问题一经提出,课堂立刻活跃起来。学生们纷纷举手发言,有的说 “追逐打闹很危险,会让同学受伤”,有的说 “自习课讲话会让想学习的同学听不清老师布置的任务”,还有的提到 “课桌椅不整齐,会让班级看起来很乱,影响大家的心情”。在热烈的讨论中,教师顺势引导:“这些问题其实都和‘规则’有关,正是因为缺少了大家共同遵守的约定,才会出现这些麻烦。今天我们就一起来聊聊‘班级生活中的规则’,看看规则能给我们的集体带来什么。” 通过真实情境的代入,学生们不仅快速进入学习状态,更在 “发现问题” 的过程中,初步意识到规则与自身生活的紧密联系,为后续规则意识的深化奠定了基础。

二、互动探究:从 “讨论” 到 “共创”,深化规则理解

在学生初步认知规则的重要性后,教师设计了 “小组讨论 + 班级共创” 的环节,让学生从 “被动接受规则” 转变为 “主动参与规则制定”。首先,教师将学生分成 6 个小组,每组发放 “班级生活问题清单”(包含课堂纪律、课间活动、卫生值日、物品摆放等维度),要求小组讨论:“我们班在这些方面存在哪些需要改进的问题?应该制定什么样的规则来解决这些问题?规则制定后,大家该如何遵守?”

讨论过程中,学生们积极性高涨,有的小组围绕 “课间活动” 展开争论:“有人课间在教室跑,容易撞到同学,应该规定‘课间不追逐,慢步轻声’”;有的小组关注 “卫生值日”:“之前有值日生忘记倒垃圾,应该制定‘值日表张贴在教室,完成任务后打勾,组长检查’的规则”;还有的小组提到 “课堂发言”:“有人发言时其他人随便插话,应该规定‘举手发言,不打断别人’”。每个小组都将讨论结果整理成 “小组规则提案”,并派代表上台分享。

随后,教师引导全班同学对各小组的提案进行汇总、筛选和完善,最终共同制定出《[班级名称] 班级公约》。公约内容涵盖 “学习纪律”“课间安全”“卫生维护”“互助合作” 四大类共 12 条规则,每条规则都明确了 “具体要求” 和 “共同监督方式”(如设立 “规则小监督员”,每周评选 “遵守规则小明星”)。在 “共创公约” 的过程中,学生们不仅深入理解了规则的 “合理性” 与 “必要性”,更感受到 “规则是为了让集体生活更有序、更快乐”,从而主动将规则内化为自身的行为准则。

三、实践体验:从 “课堂” 到 “生活”,强化规则践行

为避免规则意识培养 “停留在课堂”,教师还设计了 “规则实践周” 活动,将课堂上学到的规则延伸到日常班级生活中。在实践周内,每个学生都有机会担任 “规则小监督员”,负责观察班级同学在课间、自习课、值日等场景中的规则遵守情况,并记录 “遵守亮点” 和 “待改进问题”。每天放学后,教师会组织 “规则分享会”,让 “小监督员” 分享当天的观察结果:“今天小明课间主动提醒同学慢走,没有追逐打闹,值得表扬”“今天有同学忘记摆放课桌椅,我们一起帮他整理了,还提醒他明天记得”。

同时,教师还鼓励学生将 “班级规则” 与家庭生活结合,发放《家庭规则实践任务单》,让学生和家长一起制定 “家庭小规则”(如 “按时完成作业后再看电视”“睡前整理好自己的书包和房间”),并记录自己的遵守情况。周末时,学生们通过照片、文字或视频的形式,在班级群分享自己的 “家庭规则实践成果”:有的学生晒出自己整理的书包,有的学生分享 “和妈妈一起制定家庭规则的聊天记录”,还有的学生录制了 “自己遵守‘按时睡觉’规则的打卡视频”。

通过 “课堂学习 — 班级实践 — 家庭延伸” 的闭环设计,学生们不仅在实践中强化了规则践行的意识,更体会到 “遵守规则不仅能让班级更有序,也能让家庭生活更和谐”,真正实现了规则意识从 “认知” 到 “行动” 的转化。

四、活动成果与反思:以小见大,培育责任担当

本次《班级生活有规则》教学活动结束后,班级风貌发生了明显变化:课间追逐打闹的现象大幅减少,自习课上学生们能自觉保持安静,值日任务完成得更加及时到位,同学之间因 “不遵守规则” 产生的矛盾也明显减少。更重要的是,学生们的 “集体责任感” 显著提升,不少学生主动提醒身边同学遵守规则,甚至在发现规则存在 “不合理之处” 时,会主动向老师提出 “修改建议”(如 “之前规定‘课间不能出教室’,但我们想出去透透气,能不能改成‘课间可以出教室,但不跑跳,按时回班’”)。

在后续的教学反思中,授课教师表示:“规则意识的培养不是一蹴而就的,需要结合学生的生活实际,通过‘情境唤醒 — 主动参与 — 实践强化’的步骤,让学生真正理解规则的意义。本次活动通过‘共创公约’和‘实践体验’,让学生从‘规则的接受者’变成‘规则的制定者和维护者’,这种身份的转变,让规则意识真正扎根在学生心中。” 同时,教师也提到,未来将继续通过 “规则主题班会”“遵守规则小故事分享” 等活动,持续强化学生的规则意识,让规则成为学生成长路上的 “好朋友”。

此次《班级生活有规则》教学活动,不仅是道德与法治学科教学的一次生动实践,更让学生在 “参与、体验、践行” 中学会了 “尊重规则、遵守规则、维护规则”。相信在规则的引导下,学生们将更有序地融入集体生活,逐步成长为有纪律、有担当的新时代好少年。

苏公网安备32011502010427号

苏公网安备32011502010427号